- 2025.4.23

アスリートのセカンドキャリア失敗例と成功への道筋:引退後に待ち受ける5つの落とし穴と対策

栄光に満ちたキャリアを終えた後、多くのアスリートが「第二の人生」で思わぬ壁にぶつかっています。華やかな一面の裏で、引退後の生活に不安を抱える選手たち——その失敗パターンには共通点があります。本記事では、アスリートが陥りやすい転身の落とし穴と、それを回避するための具体策を解説。現役中からできる準備と心構えを知ることで、引退後の不安を成功への足がかりに変えることができるのです。

アスリート引退後に直面する現実

輝かしい実績を残したプロアスリートであっても、引退後のキャリアでつまずく例は少なくありません。競技人生に全てを捧げてきた分、一般社会への適応に苦労する選手は多いものです。かつて何万人もの観客を沸かせていた選手が、引退後に静かな日常へ適応できずにいる現実があります。

特に日本では、競技に専念するあまり、セカンドキャリアへの準備が後回しになっているケースがよく見られます。競技生活が長ければ長いほど、引退後の社会とのギャップは大きくなるとも言えるでしょう。

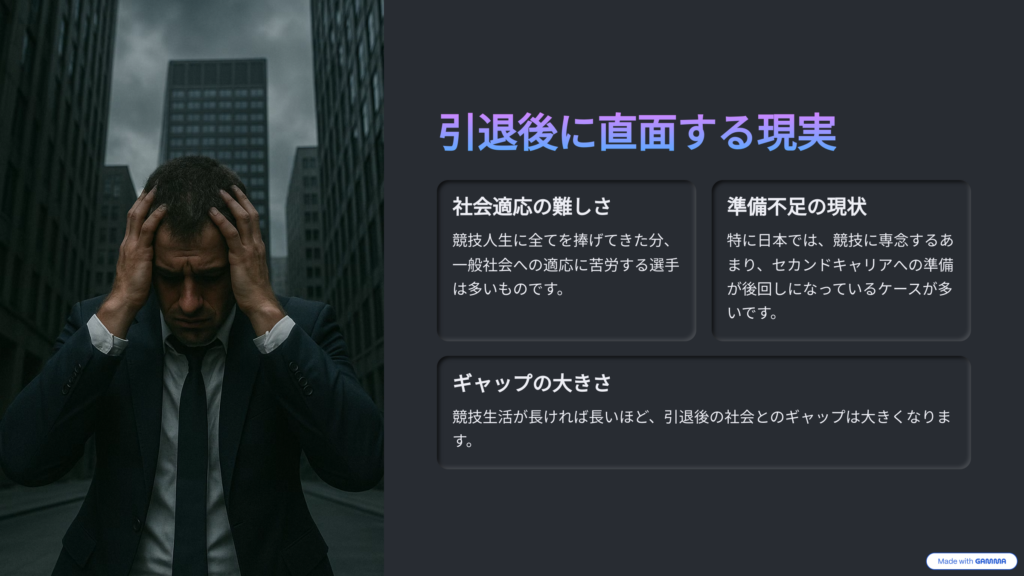

アスリートが陥りやすい5つの失敗パターン

ここでは代表的な失敗パターンを紹介します。これらを知ることで、アスリートキャリアの先にある落とし穴を避け、より明確な将来設計が可能になるでしょう。自分自身の状況と照らし合わせながら、今からできる対策を考えてみてください。

- 一般社会でのビジネススキル不足

元サッカー選手のA選手は、引退後に一般企業へ転職しましたが、基本的なビジネスマナーやPCスキルの不足に悩まされました。チームスポーツでは培えない「ビジネス特有のコミュニケーション」に戸惑い、周囲との軋轢を生むこともしばしばです。専門用語や暗黙のルールを知らないことで、能力以上に評価が低くなってしまうケースも少なくありません。 - 闇雲な起業や投資による失敗

引退金や貯蓄を元手に、安易な起業や投資に走るケースもよく見られます。元プロボクサーのB選手は、引退後すぐにジムを開業しましたが、経営ノウハウがなく2年で閉店。「有名だから客は来る」という甘い考えが、資金ショートを招いた典型例です。知名度だけでは長続きせず、事業計画の甘さが命取りになるのです。 - 元プロとしてのプライドが障壁に

「一流のアスリートだった」というプライドが、新たな学びを妨げることがあります。元野球選手のC選手は、引退後の就職面接で「指導者として教えることはあっても、教わることはない」と発言し、採用見送りとなりました。ゼロからのスタートを受け入れられないマインドが、チャンスを逃す原因になっています。 - キャリアの方向性を見誤る

競技で培った能力をどう活かせるかの分析が不足しがちです。元水泳選手のD選手は、「スポーツ関連の仕事がしたい」という漠然とした思いだけで活動した結果、自分の強みが活かせない職に就き、適応に苦しみました。自己分析なしに「スポーツ経験者だから」という理由だけで進路を決めると、ミスマッチが生じやすくなります。 - 引退後の生活設計の甘さ

収入の激減に対する準備不足も大きな問題です。元テニスプレーヤーのE選手は、現役時代と同じ生活水準を維持しようとして、わずか数年で資産を使い果たしました。現役時代の収入が特別だったという認識がないまま、引退後の経済計画を立てないことが、生活苦へとつながるのです。

アスリートが成功するためのセカンドキャリア対策

アスリートキャリアを活かした充実した第二の人生を送るためには、計画的な準備が欠かせません。ここでは具体的な対策と実例を紹介し、あなたの状況に合わせた行動計画を立てるヒントを提供します。できることから今すぐ始めることで、将来の選択肢が広がっていくのを実感できるはずです。

- 現役中からのビジネススキル習得

競技生活と並行して、基本的なビジネススキルを身につけることが重要です。週に数時間でも、PCスキルやビジネスマナーの講座を受講したり、オンライン学習で資格取得を目指したりすることで、引退後のギャップを小さくできます。プロサッカー選手F選手は、オフシーズンにマーケティングの勉強を始め、引退後スムーズに企業広報部へ転身できました。 - メンターの活用とネットワーク構築

既に成功している元アスリートや業界人とのつながりを持つことは大きな財産となります。先輩アスリートの経験から学び、多様な視点を得ることで、自分だけでは気づかない可能性が見えてくることもあるでしょう。元バスケットボール選手のG選手は、引退前から業界メンターと定期的に会い、アドバイスを受けることで、スポーツマネジメント会社への転職を実現しました。

| メンターに相談すべき内容 | 期待できる効果 |

|---|---|

| 引退後の心理的変化への対処法 | 精神的な準備ができ、引退後のギャップショックを軽減できる |

| 業界別の求められるスキル | 効率的な学習計画の立案が可能になる |

| 失敗から学んだ教訓 | 同じ失敗を繰り返さず、時間とコストを節約できる |

| 人脈の構築方法 | 業界内のコネクションが広がり、チャンスが増える |

- 自己分析と強みの棚卸し

競技生活で培った能力は、意外な分野で評価されることがあります。「精神力」「目標達成力」「ストレス耐性」など、スポーツで身につけた力を言語化し、一般社会でどう活かせるか分析しておくことが大切です。自分の強みを客観的に理解することで、適性のある職種や業界が見えてくるはずです。 - 引退を見据えた早期準備と段階的移行

引退直前ではなく、できるだけ早い段階から準備を始めることが望ましいです。元卓球選手のH選手は、30代前半から引退後を見据えて教員免許を取得。現役最終年には週1回学校でのアシスタント経験を積み、引退後はスムーズに教員として転身しました。段階的な移行は、精神的な負担も軽減します。

まとめ:アスリートの強みを活かした成功へのステップ

アスリートとしての経験は、適切に翻訳すれば大きな強みになります。大切なのは、引退を「終わり」ではなく「新たな挑戦の始まり」として捉える姿勢です。現役中からのキャリア教育への参加、自己分析の徹底、そして段階的な準備が、セカンドキャリアでの成功を左右します。

華やかなスポーツキャリアの後も、その経験を活かした充実した人生は十分に実現可能です。競技に向けたときと同じ情熱と計画性をもって、セカンドキャリアへのステップを踏み出しましょう。現役選手も、引退を考え始めた選手も、今日からできる一歩が未来を大きく変えるのです。